概要

我が国では高感度の地震観測網が全国にわたって整備されており、そのデータは、Hi-net

https://www.hinet.bosai.go.jp/?LANG=ja

を通して一般に公開されています。データの中で気象庁が作成した震源データを活用して、地震活動を解析するシステムを開発しました。

解析事例として東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日、マグニチュード9.0)をとりあげ、前後5年間の地震活動を比較します。また、2016年に発生した熊本地震、2024年に発生した能登半島地震についてその性質を探ります。

東北地方太平洋沖地震(2011年)

概要

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)は日本列島に強い揺れと大きな歪みをもたらし、高さ数十mに達する津波を沿岸に生み出しました。我が国は19,000人余り死者(行方不明者を含む)を出すなどの大きな災害をこうむりましたが、一方で高感度・高密度の観測網で得られたデータは地震学の進歩に貢献しています。

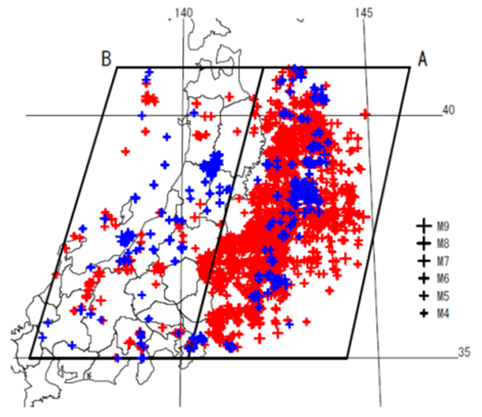

震源分布

この地震は海のプレートが陸の地殻の下に沈み込むプレート間地震です。東北から関東にかけての地域を海洋領域Aと内陸領域Bに分割し、それぞれで発生した地震の震央(震源を地表に投影した位置)を図1に表示します。地震はマグニチュードMが4以上のものをとりあげ、東北地方太平洋沖地震(以後巨大地震と略記)の前5年間に起きたものを青で、後5年間に起きたものを赤で色分けします。

図1は深さが30 kmより浅い地震をとりあげ、沈み込む海洋プレートで起こる深発地震は除外します。領域Aの地震は主に海洋プレートと陸のプレートの境界で発生するプレート間地震、領域Bの地震は主に陸の地殻で発生する内陸地震です。

海洋領域Aでは、地震活動は巨大地震後に急に活発化し、震央が重なり合って見分けられないほどです。巨大地震の前には陸からやや離れた位置にまとまっていましたが、巨大地震で震源が陸に近づいたようです。前の地震は巨大地震の発生に向けて環境を整えていたとも理解できそうです。

内陸領域Bの地震は巨大地震で震源の位置がずれたようにみえます。巨大地震の前は領域全体に分布していたのが、後の主要な活動は南と北に分かれ、その位置は巨大地震の断層の北端と南端の延長付近に分布します。巨大地震による断層すべりが断層の境目で応力を高めたことを表すのかもしれません。

地震で放出されるエネルギー

マグニチュード M の地震が地震波などとして断層から放出するエネルギー E は

E = Eo101.5M

と見積もられます。ここで、定数 Eo は約 105 J(ジュール)の値をとります。

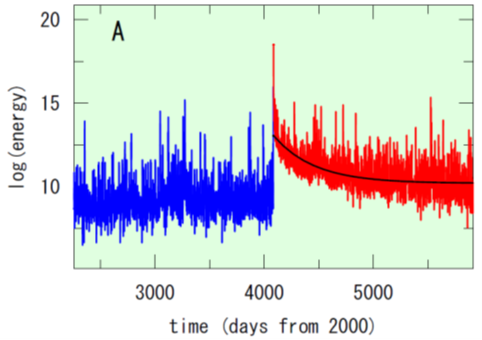

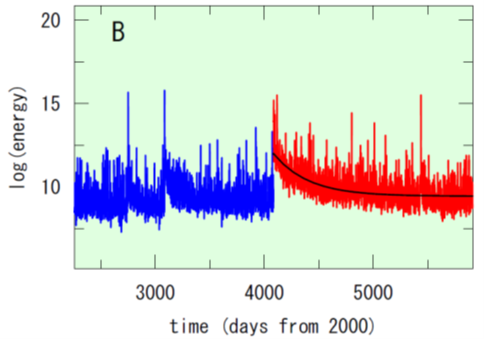

この関係式を用いて個々の地震のエネルギーを見積もり、それを積算して領域 A と B で放出されるエネルギー放出率(J/day)を計算したのが 図 2 と 図 3 です。巨大地震前 5 年間の活動を青、後 5 年間の活動を赤で色分けします。横軸の時間は 2000年1月1日から経過した日数です。

地震は突発的な現象ですから、エネルギー放出率にも大きなゆらぎが生じますが、全体的な変化から巨大地震の影響がはっきり読みとれます。巨大地震の前はエネルギー放出率がほぼ一定だったのが、巨大地震で大きく増加し、その後時間をかけて減少しています。

巨大地震後のエネルギー E と時間 t の関係を簡単な関係式

logE = Aexp ( -t /T ) + C

( A , T , C は定数)で最小二乗法を用いてフィットし、結果を図に黒の曲線で示します。

海洋領域 A では緩和時間T は約 370 日になります。ただし、この緩和が終わってもエネルギーの放出率は元に戻りません。エネルギーの放出には他にもっと長い緩和過程が存在するのかもしれません。あるいは、巨大地震によって地震の発生環境に半永久的な変化が起きたのかもしれません。

巨大地震の影響がその断層が存在する領域 A ばかりでなく、隣接する内陸領域 B にも及ぶことは注目に値します。B でも巨大地震によってエネルギー放出率が急増し、その後緩和していきます。緩和時間T も 320 日と A の値と類似します。

地震の断層で余震の数や規模が一定の法則に従って減少することはよく知られていますが、図 3 は影響がもっと広い範囲に及ぶことを示唆します。余震の減少がフラクタル的なのに対して、エネルギー放出率の減少には時定数T が存在することも注目されます。

大きな地震によるエネルギー放出率の急上昇とその後の減少は、領域 B にはもっと小さなスケールでいくつかみられます。例えば、2753 日(2007年7月16日)には M 6.8 の地震が、3086 日(2008年6月14日)には M 7.2 の地震が起き、その後には類似な変化が起きています。

熊本地震(2016年)

概要

2016年に熊本県と大分県で発生した熊本地震は、揺れの最高値である震度7が2回観測されたこと、関連死も含めて死者276人を出したことなどで注目を集めました。陸の地殻で起こる内陸地震ですが、典型的な内陸地震とは異なる性質もみられます。

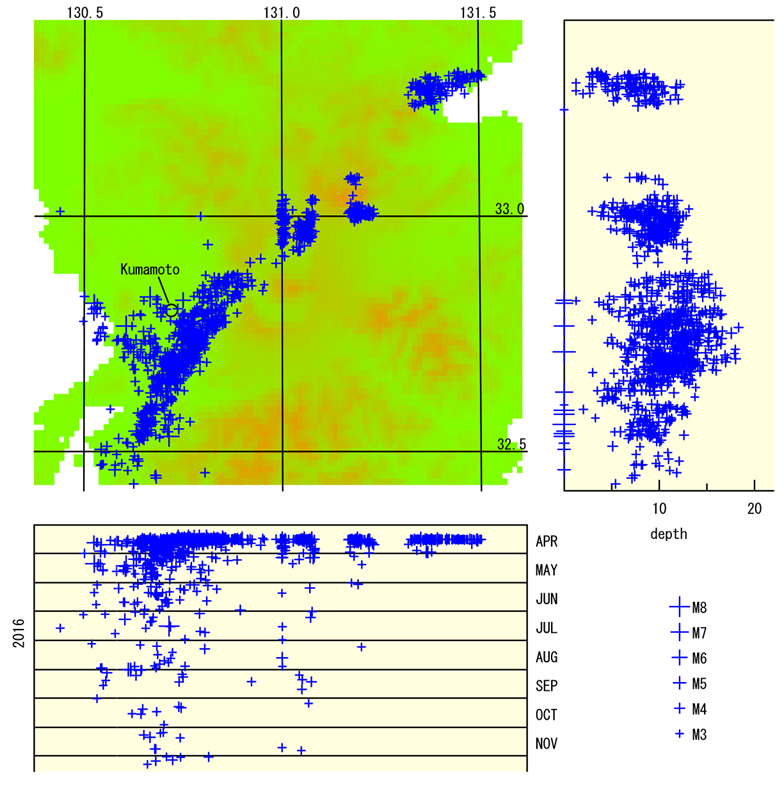

地震活動の様相を図4にまとめます。図の上段左には、地形図上に青の+印で震央(震源を地上に投影した点)を描きます。+印の大きさはマグニチュードに応じて変わります。地形が茶色の部分は山値です。上段右は南北断面に投影した震源の深さ分布、下段は東西断面でみた地震発生の時間的な推移です。

下段は東西方向でみた地震発生の時間的推移。

地震の推移と震源分布

一連の地震活動の始まりは2016年4月14日に起きたマグニチュード6.5の地震です。その2日後の4月16日にはさらに大きなマグニチュード7.3の地震が発生して、最大地震が最初に起こる典型的な本震・余震型とは異なる特徴をみせました。震度7の揺れはこの2つの地震によるものです。

図4の上段にみるように、震源は南西から北東にかけて弓状に分布します。分布は南西部、中央部、北東部の3つの塊に分かれ、さらに中央部は3つか4つの塊で構成されます。地震の活動が隙間をはさんでなぜ複数の塊に分かれたのか、興味のある問題です。

3つの塊の内で圧倒的に活動的なのは南西部の塊で、4月14日と16日の地震もその中に含まれます。マグニチュードが7程度の地震の断層は長さが30km程度ですから、南西部の地震の塊はこの2つの地震の断層に沿ってできたと考えられます。

図4の下段で活動の推移をみると、一連の活動は南西部に始まり、それが数日中に中央部、北東部と広がっていきました。この活動は北東部で間もなく終息し、次に中央部で静まってから、南西部で時間をかけて収まっていきました。

既存の活断層との関係

数百年以上にわたって活動を続ける活断層として、南西部の地震の塊が存在する場所には北東から南西に伸びる布田川断層と、その南に北北東から西南西に伸びる日奈久断層が交差して分布します。マグニチュードが6.5の震源は日奈久断層側に、7.3の震源は布田川断層側にありますが、すべりが始まった点(震源)は両方とも2つが交差する点の付近です。今回の地震活動は2つの活断層が相次いですべることで始まったようです。

布田川断層は中央部の地震の塊付近まで伸びています。反対側の南西側と西側に分布する震源のばらつきも布田川断層に由来するものでしょう。北東側の塊は万年山断層に関係しそうですが、この活断層と布田川断層のつながりはよく分かっていません。

能登半島地震(2024年)

概要

2024年元旦の16時10分に能登半島はマグニチュード7.6(気象庁)の大きな地震に襲われました。石川県の輪島町と志賀町は震度7の激しい揺れを受け、半島北部では1m前後の隆起が観測されました。日本海側の広い範囲で津波警報や津波注意報が出され、金沢市では80cmの津波が観測されました。事後の調査によると能登半島の先端付近では津波の高さは4m以上に達したようです。

この地震は内陸地震としては歴史上記録的な大きさであり、住宅の倒壊や土砂くずれなどで241人が亡くなりました。被災地はこの年秋の9月21~23日に豪雨で河川の氾濫や土砂災害に見舞われたこともあり、完全な復旧にはまだ時間がかかりそうです。

震源分布と地震の推移

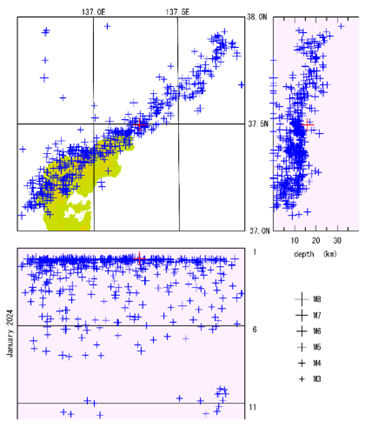

一連の地震活動を図5にまとめます。この図はマグニチュード(M)が3.5以上の地震を取り上げました。深さは40km以浅の地震に限定して深発地震を排除しました。

地震活動の中心はM7.6の最大地震(図5の赤の十字。震源をもっと西側の半島内に決めている解析もあります)です。震央分布(上段左。震央は震源の地表への投影点)は能登半島の上端をかすめて南東から北西に海域まで並びますが、地震のほとんどは最大地震(本震)の余震です。その並びが本震で破壊が伝播した断層面をなぞります。

震源の位置は各観測点に最初に届く地震波(初動)の時間差から計算されますから、地震で破壊が始まる点を示します。本震の震源は能登半島の先端付近にありますから、破壊はここから北東側と南西側に拡大したことになります。北東側(海の側)で震源が深くなる傾向(上段右)がみられますが、観測点の陸への偏りで深さの精度が落ちているせいかもしれません。

地震の発生経過(下段)から、本震の直後に断層全体にわたって余震が一斉に活発化したことが分かります。余震の活動はその後衰え、1週間程度で最初の波がおさまったようです。時間経過を逆にさかのぼると、本震の数分前にMが5前後の地震が3回発生しており、本震の前ぶれとなる前震ともみられます。ただ、典型的な前震は本震とほとんど同じ震源で発生しますが、この3つの地震は震源が西側に多少離れています。

初動の振動方向から得られる地震の発生機構によれば、本震は北西側と南東側から圧縮力を受けたことによる逆断層型です。断層面は北西側が深くなるように傾いていたとみられ、本震は断層を境に北西側が南東側に乗り上げるように起きたようです。

群発地震の前駆

能登半島では2021年ころから群発地震が活発化していました。群発地震とは大小の地震がほぼ無秩序に繰り返す現象です。比較的大きな地震の後には余震とみられる活動もみられ、今回の群発地震では2022年6月19日の地震(M5.4)や2023年5月5日の地震(M6.5)に続いて地震数が増加しました。

2024年の活動もこの群発地震の一環とみられます。それ以前の活動は震源が能登半島の先端付近に局在していましたが、今回は震源の分布が陸側と海側に大幅に拡大しました。それはM7.6の地震が極めて大きく、長い断層とそれに沿う多数の余震を生み出したためです。

地震活動は本震・余震型と群発地震によく分類されます。分類の基準は本震とみなせる大きな地震が存在するかどうかにあり、群発地震には通常はマグニチュードが7を超えるような大きな地震は含まれません。本震・余震型はプレート境界や内陸の活断層で、群発地震は火山や地熱地帯など流体の関与が強い場所で起こるとされます。能登半島の地震活動は2つのタイプが混ざったようにみえ、地震の分類にも一石を投じそうです。

謝辞

解析には Hi-net にリンクされた気象庁の震源データを用いました。

研究開発センター